近日,罗永浩与连锁餐饮集团西贝围绕“预制菜”的争论冲上热搜。

西贝餐饮创始人贾国龙公开回应称西贝门店所有菜品都不是预制菜,并从9月12日起向所有消费者开放全国370多家门店的后厨。

撇开网上的杂音,回到问题本身,这场风波对于广大餐饮从业者和消费者来说,或许是一个直面预制菜的好机会,从“谈预制色变”转变为更加理性科学地对待这个早已在餐饮行业深深扎根的事物。

什么是预制菜?其实这不重要。重要的是食品安全、营养、口味,以及对消费者知情权、选择权的充分尊重。

什么是预制菜?

大部分网友和罗永浩的看法接近,只要不是“从头到尾”都在饭店加工烹饪的菜,比如食品工厂或上规模餐饮企业的中央厨房加工、烹饪后再送到饭店加工或直接销售的,都算“预制菜”。

在这里,预制菜是一种广义的概念,它包含很多种类。

比如,事先切配好的蔬菜、腌制好的生肉,到了饭店不能直接吃,要烹饪一下,其实就是净菜、“半成品”“方便菜”,是预处理过的食品原料,省去了“买汰烧”里的前两步。

又比如,事先切好的三文鱼、拌好的沙拉、卤好的鸭脖,到了饭店开包摆盘就能卖,这种叫即食预制菜。

再比如,出中央厨房、食品工厂时就已完成所有烹饪步骤的食物,通过冷链运输到饭店,需要复热后摆盘作为“热菜”销售宝盈国际,这种叫即热预制菜,还有“料理包”“加热即食菜”等多种名字。

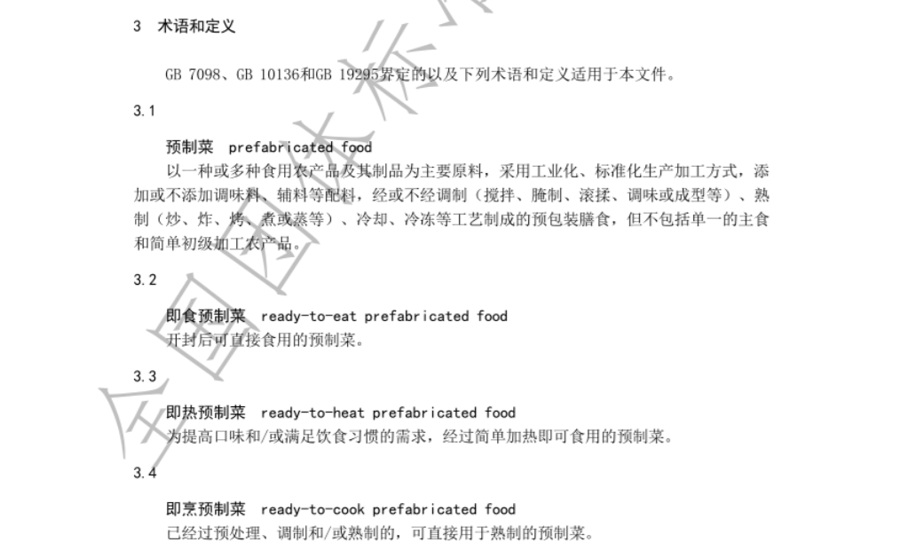

上海市食品安全工作联合会2023年发布并实施的团体标准《预制菜》,对于预制菜的定义就比较符合上述的“广义概念”:是以一种或多种食用农产品及其制品为主要原料,采用工业化、标准化生产加工方式、添加或不添加调味料、辅料等配料,经或不经调制(搅拌、腌制、滚揉、调味或成型等)、熟制(炒、炸、烤、煮或蒸等)、冷却、冷冻等工艺制成的预包装膳食,但不包括单一的主食和简单初级加工农产品。

简单来说,预制菜有即配预制菜、即烹预制菜、即热预制菜、即食预制菜等四大类,“方便程度”逐级递增。

团体标准《预制菜》。

团体标准《预制菜》。

预制菜也分“好坏”

其实,消费者对大部分预制菜是认可、接受的,他们不能接受的是预制菜里的即热和即食这两类。

原因很简单,人们花钱到饭店吃饭,购买的是饭店的专业服务——选好料、烧好菜。可想而知,当顾客发现饭店“偷懒”,连最基本的加工乃至于全部烹饪环节都“外包”,让他们吃热一热的“剩菜”时,自然会感到不满。

更让消费者气愤的是,饭店事先完全不告知,对上的菜是“预制”讳莫如深。这违反了《消费者权益保护法》——经营者应当采用通俗易懂的方式,真实、全面地向消费者提供商品或者服务相关信息,不得进行虚假或者引人误解的宣传,欺骗、误导消费者。

这种讳莫如深,还暴露了从业者对预制菜“来历”的不了解。他们或许和消费者一样,未必清楚这些预制菜是怎么烧出来的,也不知道为了卖相、口感、营养和保鲜,有没有加添加剂。

据业内统计,中国预制菜加工企业超过7万家,2023年产值突破5000亿元,正加速驶向万亿元赛道。被广泛使用却又讳莫如深,让预制菜逐渐成了“贬义词”,严重影响了相关行业的正常发展,比如从事净菜加工的企业、从事速冻米面制品的食品生产企业等。

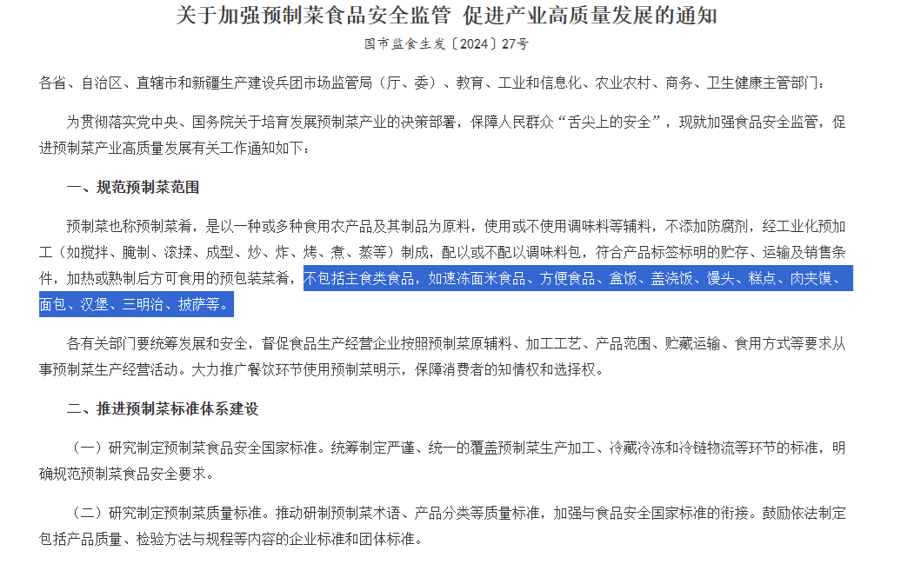

不仅如此,这间接推动了去年3月六部委对预制菜的“重新定义”。市场监管总局、教育部、工信部、农业农村部、商务部、国家卫健委《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》明确,预制菜不得添加防腐剂宝盈国际,而且预制菜不包括主食类食品,如速冻面米食品、方便食品、盒饭、盖浇饭、馒头、糕点、肉夹馍、面包、汉堡、三明治、披萨等。

市场监管总局相关负责人在解读文件时,进一步明确,仅经清洗、去皮、分切等简单加工未经烹制的净菜类食品,属于食用农产品,不是预制菜;工业化预加工是预制菜的特点,中央厨房制作的菜肴,不纳入预制菜范围。

《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》。

《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》。

如此一来,预制菜的覆盖范围被大幅缩减,基本只剩消费者“火力”最集中的即热预制菜和即食预制菜。

这正是罗永浩发出质疑后,西贝“硬刚”的原因——西贝中央厨房预加工后配送至各门店的菜肴不是“预制菜”,这是权威部门明确过的。

假如罗永浩在2024年3月前发出同样的质疑,西贝还能不能那么“刚”就不好说了,因为彼时“预制菜”的定义还很模糊。

罗永浩和西贝这场交锋会如何收场?

罗永浩和西贝这场交锋会如何收场?

推动餐饮公开透明

值得玩味的是,罗永浩与西贝的争论并未因为权威部门的“盖棺定论”和西贝的“硬刚”而告一段落。

9月12日,解放日报·上观新闻记者观看西贝公开后厨环节的直播和视频,发现“理直气壮”的西贝反而引发群嘲。一位厨师举着手里事先腌制过的预包装冻鱼,表示化冻后会放入烤箱烤制,这是半成品不是预制菜,但超过一半的围观网友留言认为这就是预制菜。

“理直气壮”的西贝反而引发群嘲。

“理直气壮”的西贝反而引发群嘲。

可见,权威部门的“盖棺定论”与广大消费者的认知有出入。即使中央厨房属于餐饮体系内的门店前置环节,在自有中央厨房预制菜肴算不得“外包”,但在消费者心目中,别的地方做的菜肴,就算预制菜。只要有关键的加工烹饪环节“看不到”,这样的预制菜就会遭到质疑。

过多讨论什么是预制菜无益于推动问题解决。破解“谈预制色变”、让预制菜去污名化,着力点要放在食品安全、营养、口味和信息的透明对称上。

预制菜并非新事物,早在上世纪40年代,国外就已开始出现,上世纪70年代预制菜传入日本、欧洲和我国台湾,并于上世纪八九十年代进入中国内地,真正快速发展于2019年前后。

然而在预制菜食品安全的管控上,相关规定和标准仍不够健全。直到去年,多部委才明确预制菜不得添加防腐剂。时至今日,还没有对应的食品安全国家标准。目前,国家卫健委已计划立项预制菜食品安全国家标准。

上海在2023年出台了预制菜生产加工卫生规范团体标准,首批20多家餐饮及相关企业承诺执行。

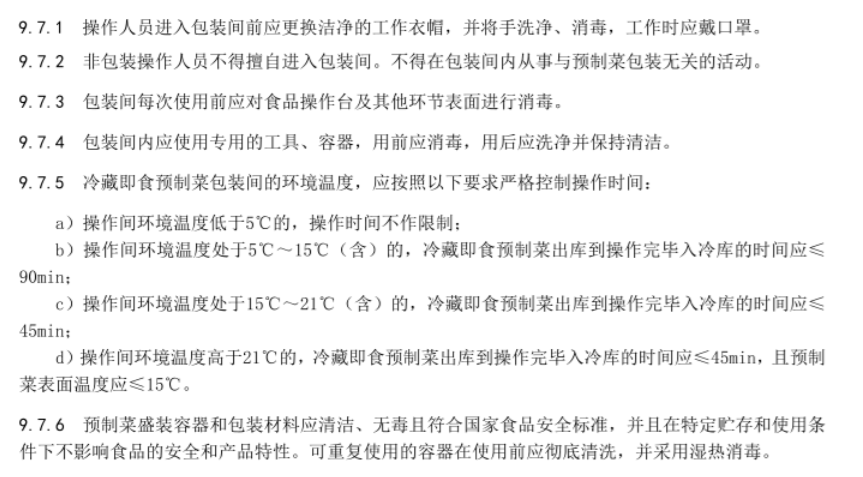

“要按照食品工业的标准来严格规范预制菜的生产加工。”上海市食品安全工作联合会首席专家顾振华举了一个包装车间的细节,冷藏即食预制菜操作间温度在15℃到21℃的,必须在出库后的45分钟以内进入冷库,操作人员进入包装间前要更换洁净工作服,并洗手消毒、戴口罩。对于预制菜成品中的污染物、微生物、残留农药、食品添加剂等,相关标准也从严限制。

团体标准《预制菜生产加工卫生规范》。

团体标准《预制菜生产加工卫生规范》。

在口味方面,上海团体标准《预制菜》提出了一个叫“复原率”的概念,要求执行标准的餐饮企业向消费者提供的预制菜复原率不低于70%,也就是口感、质地、味道、色泽等感官特性要做到现制食品的七成。

2023年底,上海餐饮行业曾组织过一场预制菜评比,36道预制菜复原率全部在75%以上,其中19道预制菜达到85%以上。资深厨师表示,不需要“科技与狠活”,只要在预先加工烹饪环节考虑到之后复热对菜肴的影响,在手法、调味、火候等方面或轻或重,冷藏并复热后的品质可以“还原”现制菜品。

最后也是最重要的是,推动餐饮环节的公开透明。《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》就强调,大力推广餐饮环节使用预制菜明示,保障消费者的知情权和选择权。但时至今日,很少有餐饮单位主动公开预制菜相关信息,这种“害怕”反而助长了预制菜的妖魔化。

试想,如果西贝这次不是把精力都放在自证清白上,而是把主要菜品的原料、加工过程,以及如何确保安全和品质的做法印在菜单上主动“晒”给顾客看,甚至让消费者自己选择要更慢更贵的现烧菜肴,还是更快且相对便宜的预制菜,反而能凭借这份坦荡赚一波流量。

毕竟,消费者担心的从来不是预制菜宝盈国际,而是预制菜背后的“猫腻”。

億策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。